-

1843-1845立法局的成立立法局于1843年成立,主要就立法的事宜向香港总督提供意见。

-

1843立法局的设立

香港岛于1843年正式纳入英国管治。1997年回归以前,香港的宪法框架来自1843年维多利亚女王颁布的《英皇制诰》及《皇室训令》。《英皇制诰》批准设立总督、行政局(成立初期称为议政局)及立法局(成立之初沒有正式中文名称,及后称为定例局,之后改称立法局,九七回归后再改称立法会),并授权总督在征求立法局意见后,制定香港法律和条例。《皇室训令》订明总督和行政、立法两局的角色和职责、两局的组成,以及订定立法局制定法律及条例的规则和程序。

香港最初的宪法框架来自《英皇制诰》(复制本)

香港最初的宪法框架来自《英皇制诰》(复制本)

(资料源自英国国家档案馆:公共档案馆 C 66/4683) -

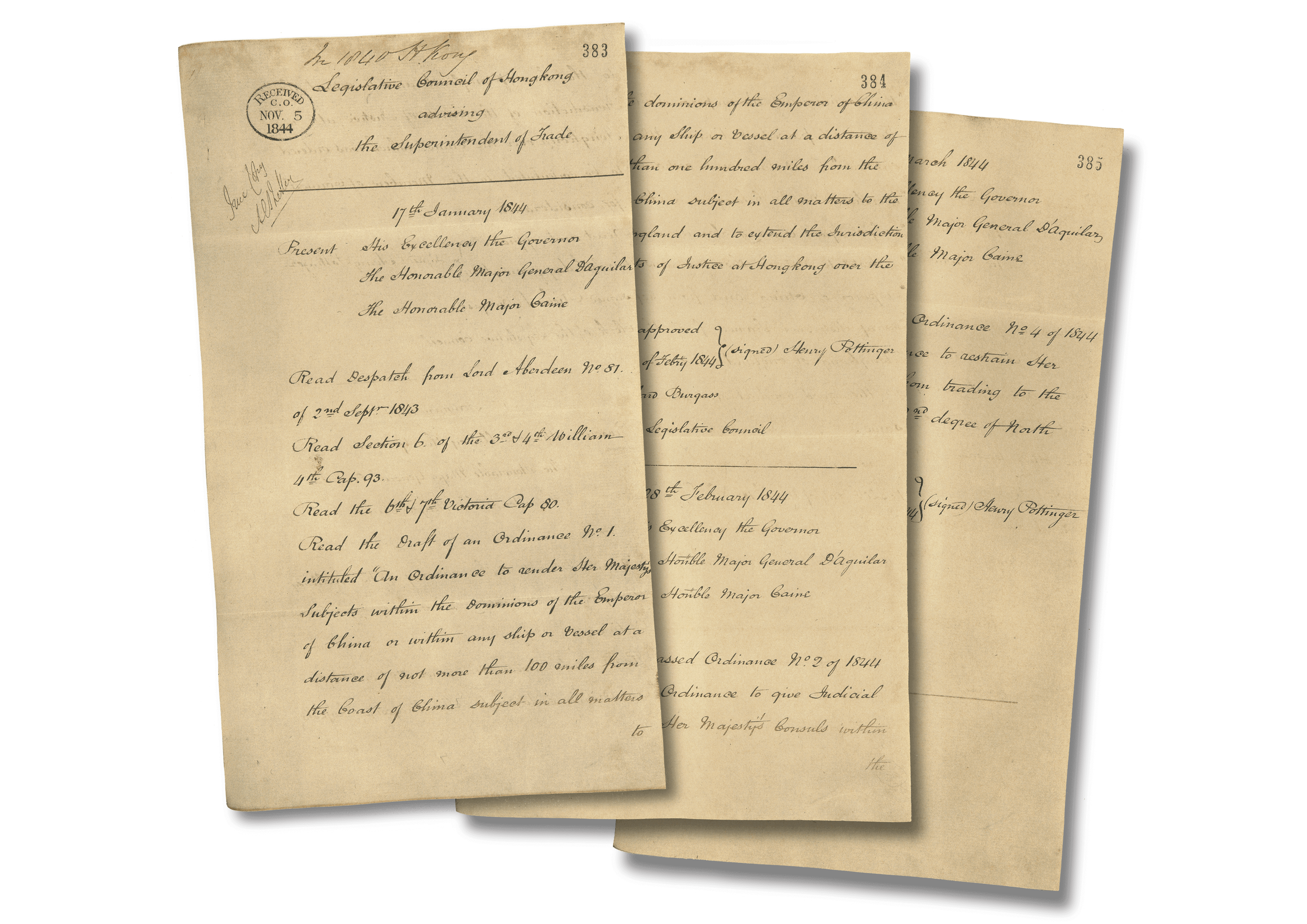

1844最早期的立法局会议

立法局成立之初,由总督和3名官守议员组成,并由总督担任立法局主席。其间疫症爆发,最早期的立法局会议迟至1844年1月才举行。会议由总督砵甸乍主持,出席的还有两名官守议员。

第一条香港法例(1844年第1号条例)于1844年2月28日获通过,该条例与奴隶制度有关。

-

1845第一版立法局会议常规及规则

根据1843年《皇室训令》第六条拟成的第一版《香港立法局会议常规及规则》(中文译名)获得采纳。

-

1846-1944立法机关发展初期在此期间,首次有非官守议员获委任入立法局。《英皇制诰》于1888年作出重大修订,规定总督于制定法律的过程中,必须获得立法局的同意。

-

1850首两位非官守议员

大卫.渣甸和约瑟.艾德格获委任为立法局首两位非官守议员,以扩大立法局的民间代表性。

大卫.渣甸(1818-1856)

大卫.渣甸(1818-1856)

(图片由怡和集团提供) -

1880首位华人非官守议员

1880年初,大律师伍才(又名伍廷芳)获临时委任入立法局以填补一个出缺的议席,成为首位华人非官守议员。1882年,伍才于立法局议员任期结束前请辞,总督宝云支持设立华人议席的原则,于1884年正式委任黃胜为华人非官守议员。随后,立法局的成员数目不断增添,加入更多官守与非官守议员。

-

1888修订《英皇制诰》

《英皇制诰》经修订后于1888年1月19日生效。根据经修订的条文,总督于制定法律的过程中,不但须征求立法局的意见,亦须获得立法局的同意。

-

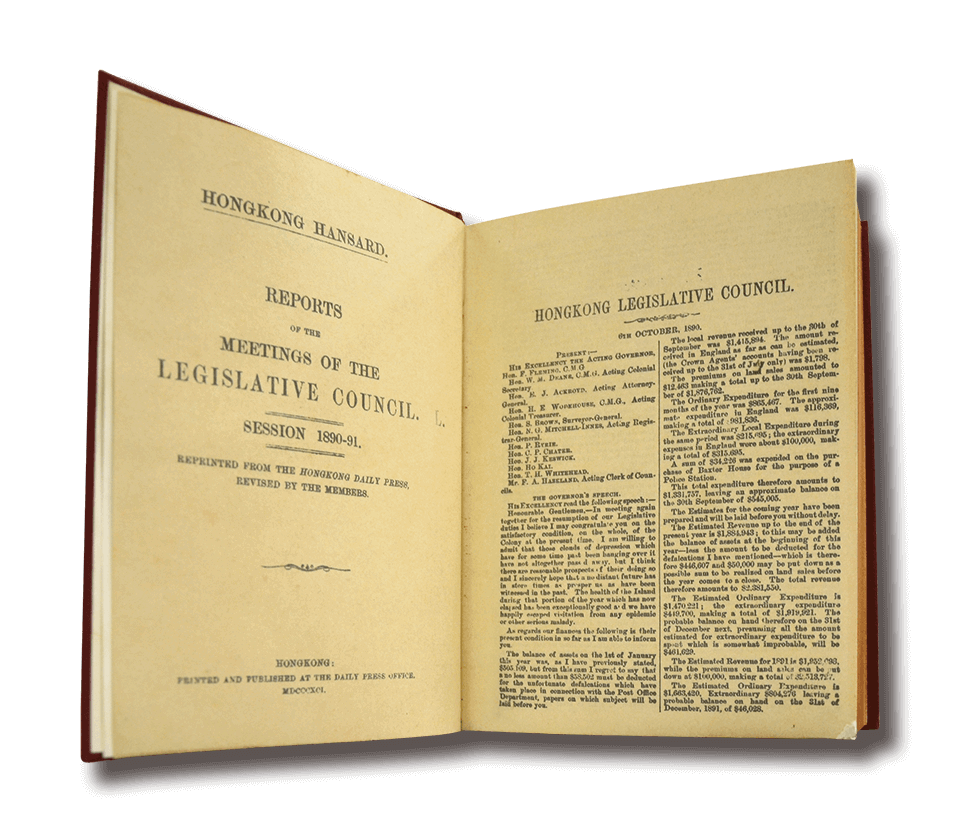

1890《香港议事录》出版

立法局的会议过程正式逐字汇报载于《香港议事录》,首见于1890年;该文献的首次出版日期不详。

-

1941立法局休会

立法局于1941年11月13日举行日本占领香港前最后一次会议,会后总督杨慕琦宣布立法局无限期休会,直至另行通知。

总督杨慕琦爵士(任期1941-1947)

总督杨慕琦爵士(任期1941-1947)

(图片由香港特别行政区政府提供) -

1945-1983战后立法机关的发展立法局于1946年复会,总督杨慕琦在复会后不久提出改变立法局结构的建议,该方案于1949年无疾而终。1964年,立法局有史以来首次出现官守议员与非官守议员数目相同的情况。

-

1946立法局复会

立法局于1946年5月1日复会,并于同日举行首次会议。其后,总督杨慕琦发表“杨慕琦计划”,当中包括改变立法局的结构,使立法局由总督及7名官守议员和8名非官守议员组成。该计划于1949年无疾而终。

日本陆军少将冈田梅吉把佩剑交出以象征日本投降

日本陆军少将冈田梅吉把佩剑交出以象征日本投降

(图片由加拿大国家图书馆及档案馆提供:PA-114815) -

1963行政立法两局非官守议员办事处的设立

设立行政立法两局非官守议员办事处,以加强市民与行政立法两局非官守议员之间的联系。

.png) 行政立法两局非官守议员办事处的徽标

行政立法两局非官守议员办事处的徽标 -

1964官守议员与非官守议员的数目

立法局议席由18席增至26席,并首次出现官守议员与非官守议员数目相同的情况。

-

1965首位女性非官守议员

李树培夫人(李曹秀群)获委任为首位女性立法局非官守议员。

李树培夫人(李曹秀群)(1908-2005)

李树培夫人(李曹秀群)(1908-2005)

(图片由李曹秀群博士慈善基金提供) -

1976首位来自草根阶层的立法局议员

任职九龙巴士公司的王霖获委任为非官守议员,成为首位来自草根阶层的立法局议员。

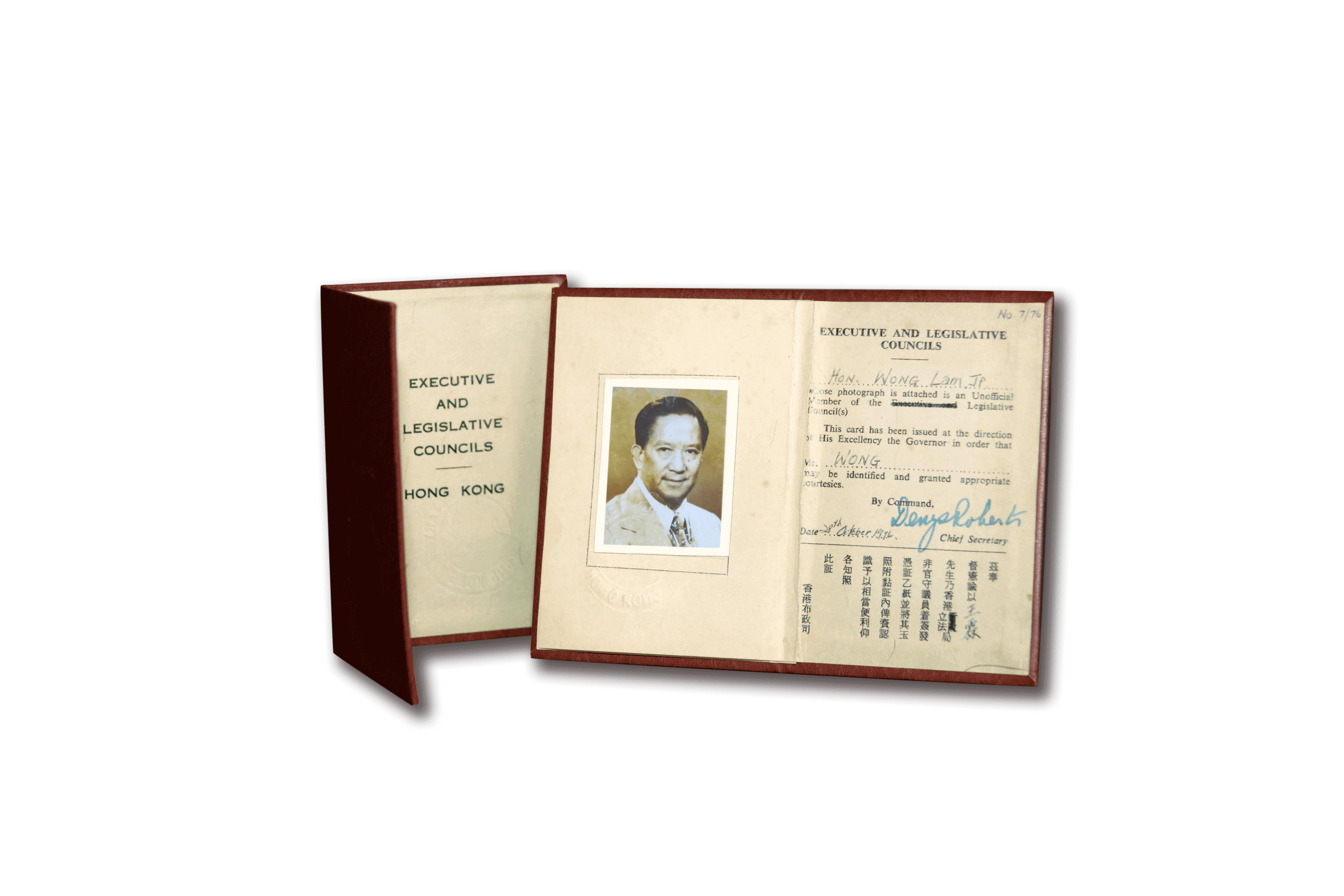

发给王霖(1919-2016)的议员身份证件(复制本)

发给王霖(1919-2016)的议员身份证件(复制本)

(资料源自王霖) -

1984-1997政权移交前的立法机关1984年,中英两国政府签署关于香港问题的《中英联合声明》。翌年,立法局首次有议员由间接选举产生。1991年,立法局出现首批由直接选举产生的议员。香港首个完全由选举产生的立法机关于1995年成立。

-

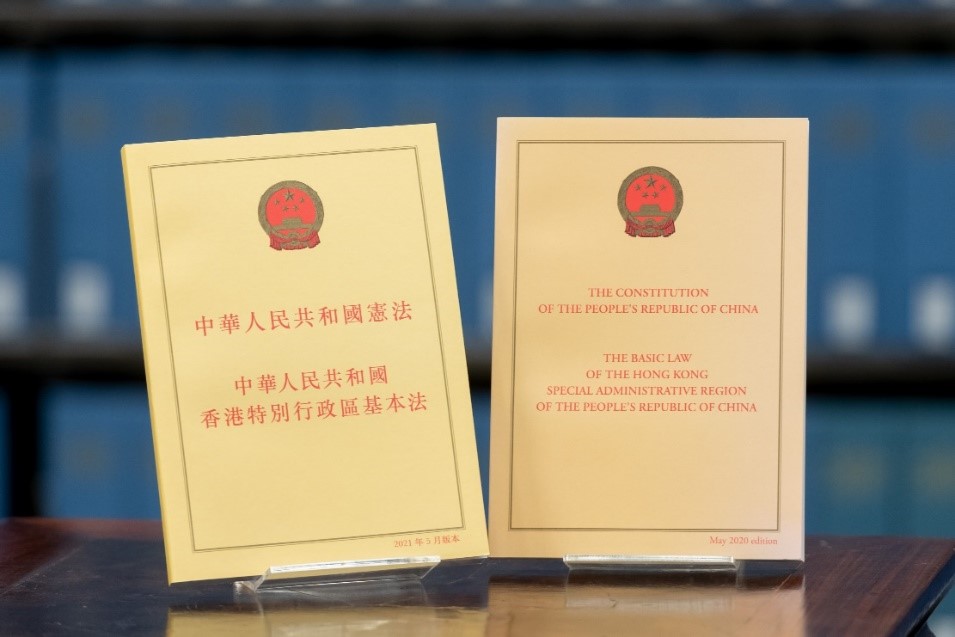

1984签署《中英联合声明》

根据于1984年签署的《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明》(“《联合声明》”),中国将于1997年7月1日对香港恢复行使主权。《联合声明》载明中华人民共和国对香港的基本方针政策,这些基本方针政策将会规定于《中华人民共和国香港特别行政区基本法》(“《基本法》”)內。

-

1985立法局首次间接选举

随着《代议政制绿皮书──代议政制在香港的进一步发展》于1984年7月发表后,立法局于1985年首次举行选举,选出立法局议员。

1985年立法局的组成方式 成员来源 数目 选举 透过选举团选举(10)

透过功能组别选举(12)

来自市政局(1)

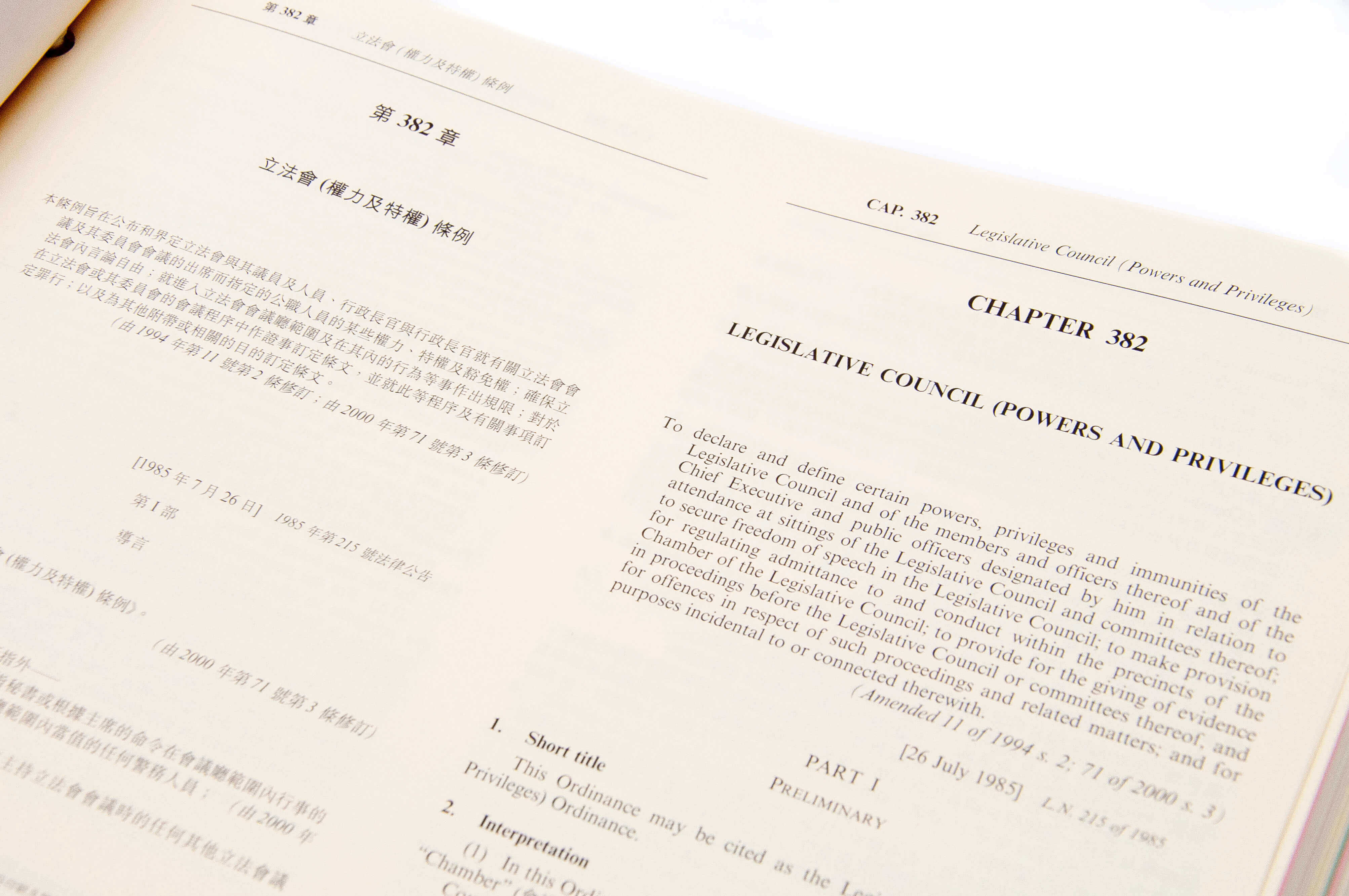

来自区域市政局(1)24 委任 22 官守 11 合共 57 立法局的权力及特权《立法局(权力及特权)条例》(第382章)获制定成为法例,旨在界定立法局及其议员所享有的豁免权及特权,以便执行议会职务。该条例亦赋权立法局及其常设委员会,可命令证人到其席前作证或出示文件,并可藉立法局决议,将相同权力授予任何其他委员会。

-

1991立法局首次直接选举

十八名议员由9个地方选区以直接选举方式选出。在该18名当选的议员中,刘慧卿是首名由直选产生的女性议员。除直选议员外,还有4名当然议员、18名委任议员和21名由功能组别选举产生的议员。

-

1993总督不再出任立法局主席

香港末任总督彭定康不再出任立法局主席,并把主席一职交由非官守议员互选一位议员担任。施伟贤爵士是首位由议员互选产生的立法局主席。

施伟贤爵士(1932-2012)

施伟贤爵士(1932-2012)

(图片由香港特别行政区政府提供) -

1994立法局行政管理委员会的设立

立法局行政管理委员会根据《立法局行政管理委员会条例》(第443章)设立。该条例亦为行政管理委员会及新成立并独立运作而受行政管理委员会监督的立法局秘书处提供法律框架,以具管理及财政自主权的方式运作,为立法局提供行政支援及服务。

-

1995首个完全由选举产生的立法机关

香港首个完全由选举产生的立法机关由60名议员组成,亦是香港回归前的最后一届立法局。

-

1997英国管治下最后一届立法局

《基本法》的原意,是让英国管治下最后一届立法局的议员自动成为香港特别行政区(“香港特区”)首届立法会的议员,但条件之一是该等议员由选举产生的办法,必须符合《基本法》及全国人民代表大会于1990年4月4日通过的有关决定。由于未能符合该条件,在英国管治下最后一届立法局的任期遂于1997年6月30日结束。

香港回归前最后一次立法局会议后,议员合照

香港回归前最后一次立法局会议后,议员合照

(图片由香港特别行政区政府提供) -

1996-1998过渡时期临时立法会于1996年成立,是香港的临时立法机关。

-

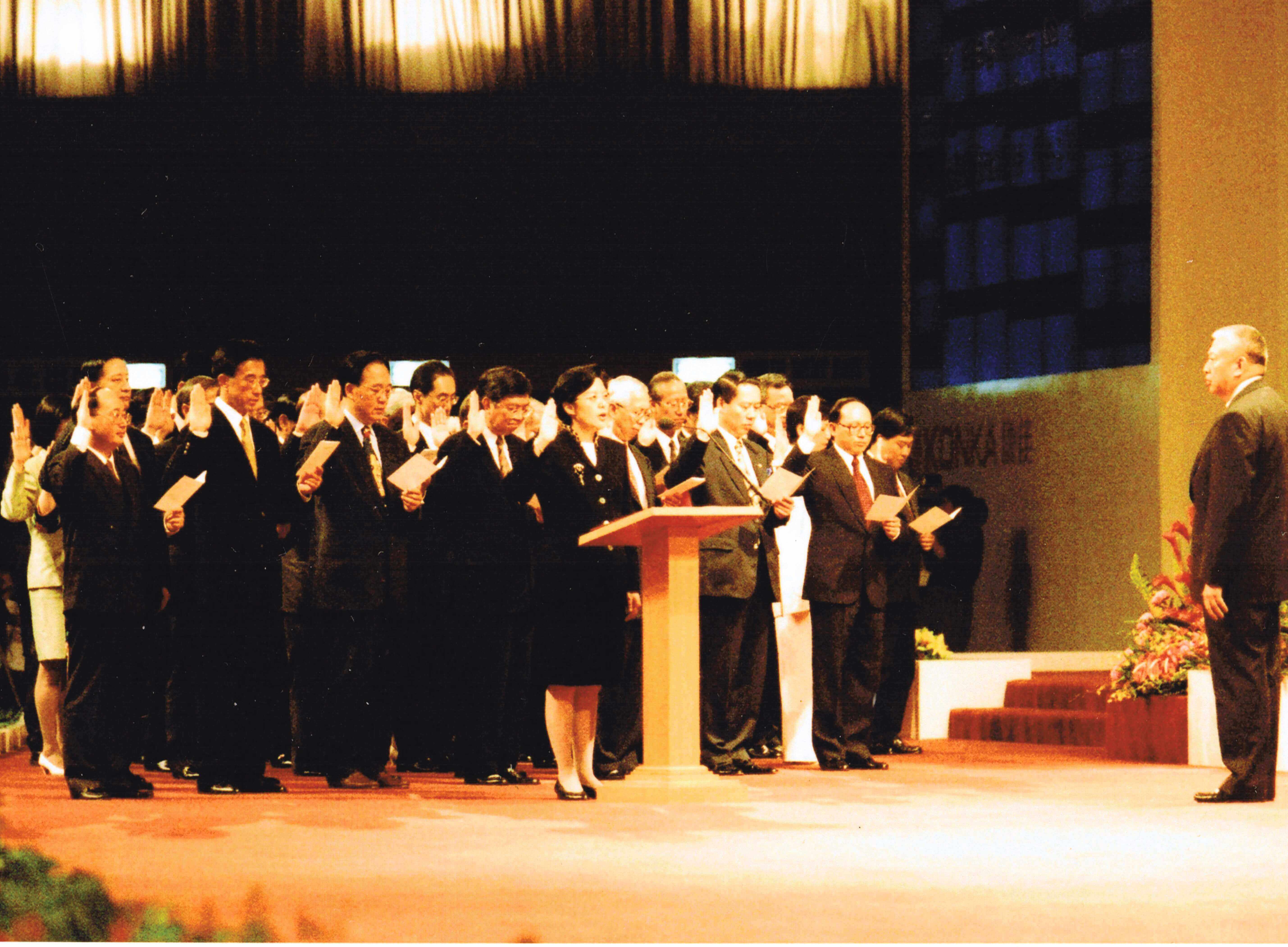

1996临时立法会的成立

临时立法会(“临立会”)于1996年12月成立,是香港的临时立法机关,目的为制定香港特区成立必不可少的法律。

临立会60名议员全部由组成香港特区第一届政府推选委员会的400名委员选出。临立会于1997年1月25日在深圳举行首次会议,并于1998年6月完成其工作。

-

1997《香港回归条例草案》获通过

1997年7月1日,临立会于政权交接仪式后随即举行会议,通过《香港回归条例草案》。

《立法会条例草案》获通过1997年9月28日,临立会通过《立法会条例草案》,就立法会的组成、召开及解散订定条文,以确保香港特区第一届立法会能成立。

-

1998及以后香港特区立法会1997年,香港回归后,香港特区随即成立。翌年,香港特区第一届立法会成立。立法会议席于2012年由60席增至70席,并于2022年增至90席。

-

1998立法会的产生办法

立法会的产生办法在《基本法》附件二订明。根据1990年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议通过的《基本法》附件二,立法会议员每届60人。第一届、第二届及第三届立法会的组成如下:

议员 第一届立法会 (1998-2000) 第二届立法会 (2000-2004) 第三届立法会 (2004-2008) 功能团体选举的议员 30 30 30 选举委员会选举的议员 10 6 - 分区选举的议员 20 24 30 -

2005政制改革方案被否决

政府提出政制改革方案,建议于2008年将立法会议席由60席增至70席,地区直选和功能界别各增5个议席。有关修改立法会产生办法的议案,于2005年12月21日被立法会否决。

-

2008第四届立法会的组成

由于2005年提出的政制改革方案被否决,第四届立法会(2008-2012)的组成维持不变。

议员 第四届立法会 (2008-2012) 功能界别选举的议员 30 地方选区选举的议员 30  立法会议员(2008-2012)的合照

立法会议员(2008-2012)的合照

(图片由香港特别行政区政府提供) -

2010政制改革方案获通过

2010年4月,政府向立法会提交有关2012年行政长官及立法会产生办法的新政制改革方案。2010年6月25日,立法会通过有关修改立法会的产生办法和表决程序(《基本法》附件二)的议案。该修正案获行政长官同意,并报全国人民代表大会常务委员会(“全国人大常委会”)备案。

立法会于2010年通过有关修改立法会的产生办法的议案

立法会于2010年通过有关修改立法会的产生办法的议案

(图片由香港特别行政区政府提供) -

2012第五届立法会的组成

2010年提出的政制改革方案获通过。第五届立法会(2012-2016)由70名议员组成,功能界别和地方选区各选出35名议员。

议员 第五届立法会 (2012-2016) 功能界别选举的议员 35 地方选区选举的议员 35  立法会议员(2012-2016)的合照

立法会议员(2012-2016)的合照 -

2014制订立法机关文件及纪录查阅政策

立法会于2014年3月19日通过决议案,修订《议事规则》,以载明立法会所制订的立法机关文件及纪录查阅政策,并设立查阅立法机关文件及纪录事宜委员会,监督政策的实施。此政策订明多项事宜,包括已存在50年的所有封存文件及纪录,均可供公众查阅,惟法律禁止披露者除外。其他文件或纪录可在任何时间供予查阅,但若有关文件或纪录已存在20年,便必须供予查阅。

立法会极为重视如何令资料更公开,更方便公众人士查阅

立法会极为重视如何令资料更公开,更方便公众人士查阅 -

2015政制改革方案被否决

2015年4月,政府发表《行政长官普选办法公众咨询报告及方案》,包括拟向立法会提出的议案(草拟本)。重点之一是提名程序分为两个阶段,首先会接受5至10名获提名的参选人,再由1 200人组成的提名委员会从中选出2至3名候选人,然后由全港选民从候选人中投票选出行政长官。2015年6月18日,有关修改行政长官产生办法的议案被立法会否决。

-

2016对《基本法》第一百零四条有关宣誓条文的解释

议员在2016年10月12日举行的第六届立法会首次立法会会议上作出的宣誓引起爭议。全国人大常委会于2016年11月就《基本法》第一百零四条作出解释,订明宣誓是议员就职的法定条件,宣誓人故意宣读与法定誓言不一致的誓言或者以任何不真诚、不庄重的方式宣誓,也属于拒绝宣誓,并丧失就任相应公职的资格。

宣誓是立法会议员就职的法定条件

宣誓是立法会议员就职的法定条件 -

2017《议事规则》的实质修订

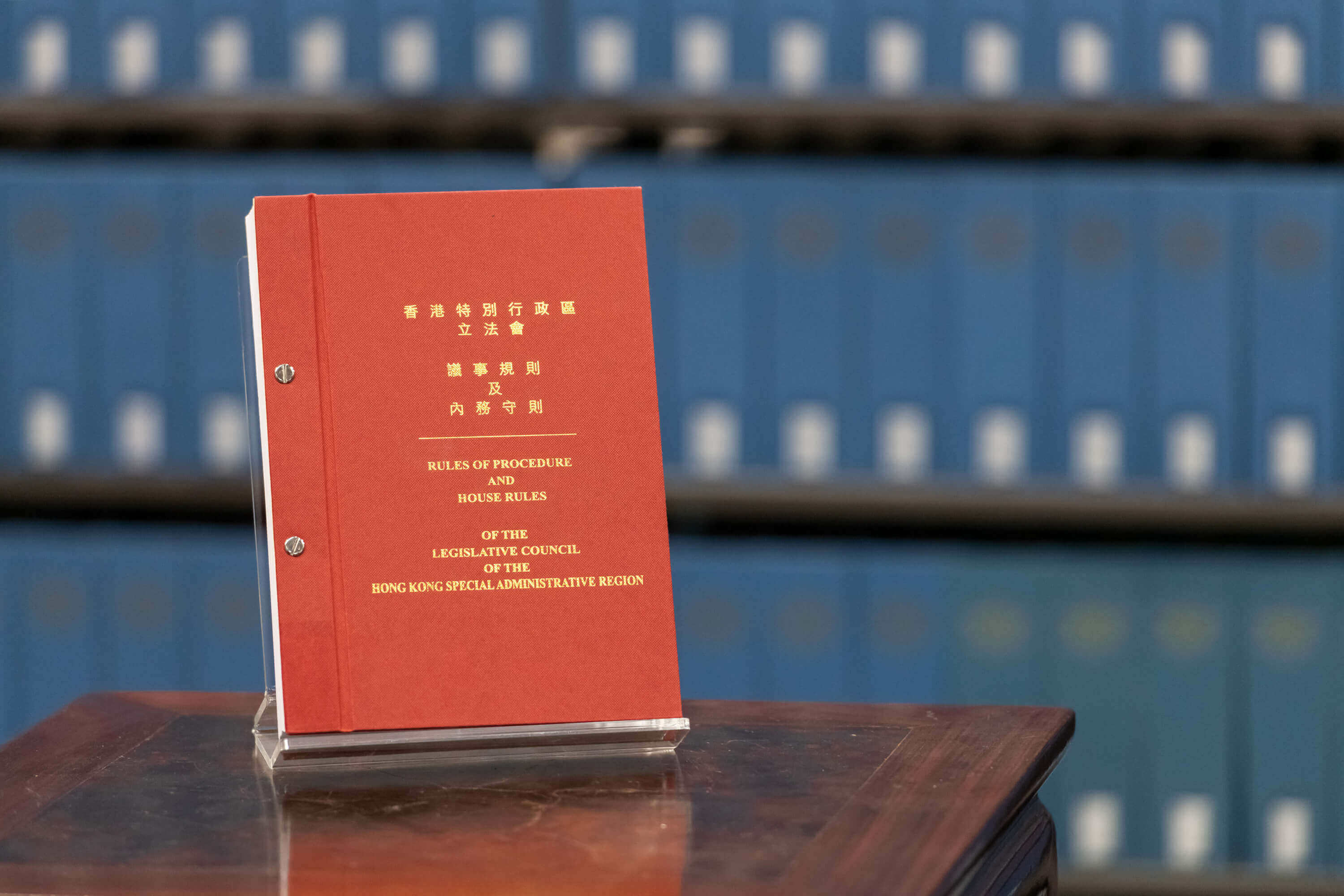

自第四届立法会以来,一直有议员要求修订《议事规则》,以处理“拉布”情况。立法会于2017年12月15日通过两项决议案,修订《议事规则》內50项规则,包括全体委员会会议法定人数,以及立法会主席有权重新召开因会议法定人数不足而休会待续的立法会会议,以处理议程上尚未完成的事项。

《议事规则》就如何在立法会及委员会会议上处理事务提供详细指引

《议事规则》就如何在立法会及委员会会议上处理事务提供详细指引 -

2019立法会综合大楼被闯入

行政长官于2019年6月15日宣布暂缓备受爭议的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律协助法例(修订)条例草案》的修例工作。然而,大型公众示威持续。2019年7月1日,立法会综合大楼被示威者闯入和破坏,导致综合大楼玻璃幕墙及多项设施严重损毀。

-

2020第六届立法会的任期

因应2019冠状病毒病疫情严峻,政府推迟第七届立法会換届选举。为解决选举推迟带来的问题,全国人大常委会决定,第六届立法会继续履行职责,不少于一年,直至第七届立法会开始为止。

第六届立法会于2021年10月27日举行最后一次会议后,议员合照

第六届立法会于2021年10月27日举行最后一次会议后,议员合照 -

2021立法会产生办法的修订

2021年3月,全国人民代表大会通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》(“《决定》”),并授权全国人大常委会修改《基本法》附件一《香港特别行政区行政长官的产生办法》和附件二《香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》。经修改后的附件二订明,立法会议员每届90人,通过选举委员会选举(40人)、功能团体选举(30人)、分区直接选举(20人)3种方式选举产生。

为落实《决定》及全国人大常委会通过经修改的《基本法》附件一和附件二,政府于2021年4月14日向立法会提交《2021年完善选举制度(综合修订)条例草案》,以修订若干项选举法例。该条例草案其后于2021年5月27日获立法会通过。

就《议事规则》及《內务守则》进行的检讨

就《议事规则》及《內务守则》进行的检讨立法会分阶段就其规则及行事方式进行检讨,以期有秩序、有效率及公平地处理议会事务。立法会通过决议案,修订《议事规则》中涵盖广泛范围的多项规则,包括针对议员行为极不检点的处分、委员会的委员组合及就作出立法会誓言进行监誓。內务委员会亦通过对《內务守则》作出的相应修订。

-

2022第七届立法会的组成及开始日期

全国人大常委会于2021年修改立法会的产生办法(《基本法》附件二)。第七届立法会(2022-2025)于2022年1月1日开始,由90名议员组成。

议员 第七届立法会 (2022-2025) 选举委员会选举的议员 40 功能界别选举的议员 30 地方选区选举的议员 20  立法会议员(2022-2025)的合照(摄于2022年1月)

立法会议员(2022-2025)的合照(摄于2022年1月) -

2023立法会“智识听”

立法会的智慧誊录系统——“智识听”于2023年9月起分阶段应用于立法会会议及其他委员会会议的逐字纪录本。到2025年中,更就直播会议提供实时字幕,使议会事务更透明,以及更便利市民了解议员的工作和议政內容。

-

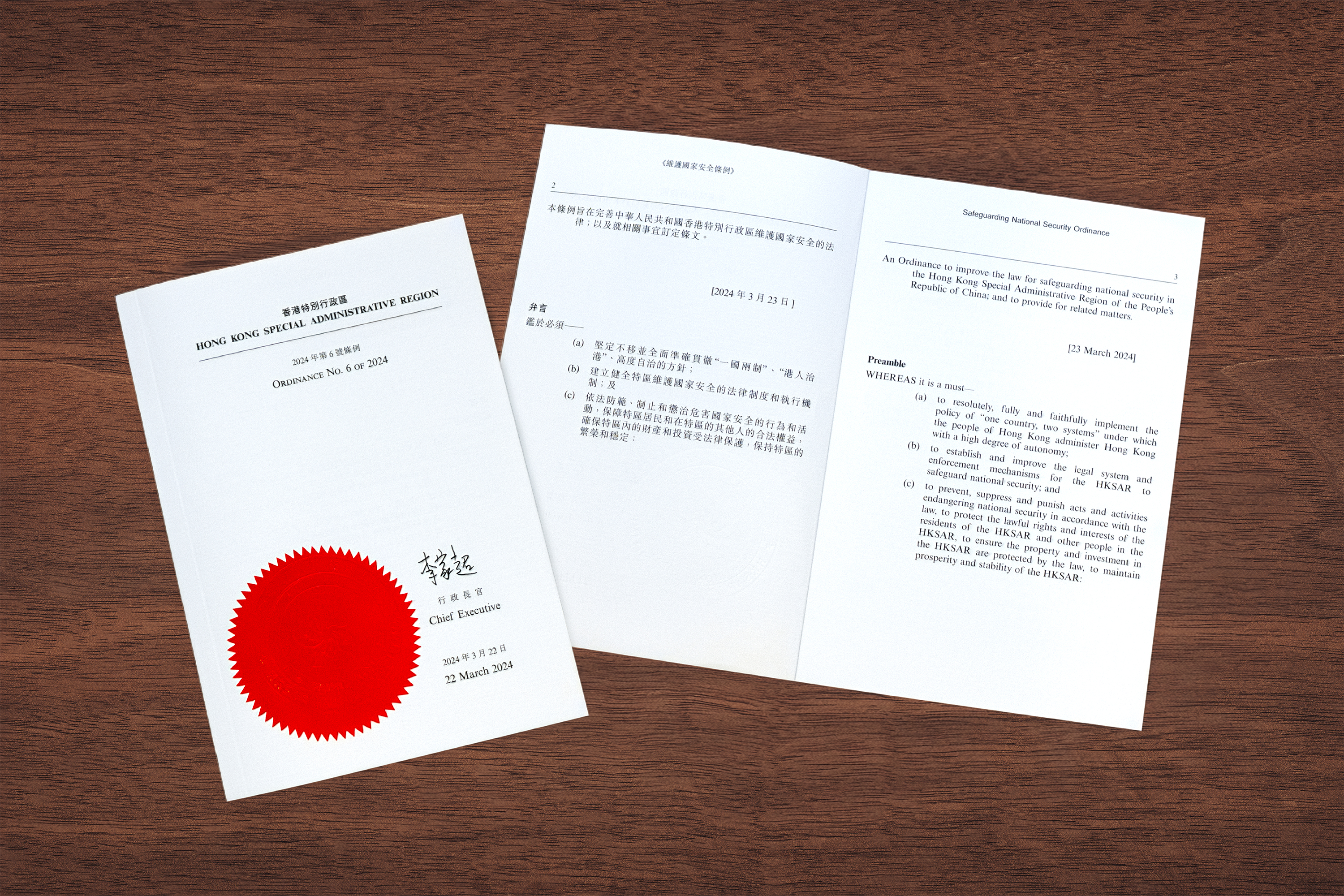

2024《基本法》第二十三条立法

立法会于2024年3月19日历史性全票三读通过《维护国家安全条例草案》。条例于2024年3月23日刊宪生效,标志着香港特区完成《基本法》第二十三条规定的维护国家安全本地立法的宪制责任,并与于2020年6月30日通过的《香港国安法》共同建构“双法双机制”,让香港特区有效应对国家安全风险和威胁。

-

2025立法会综合大楼扩建主体工程竣工

立法会综合大楼扩建主体工程完成,高座加建4层,而1楼的三角区域亦加建了10层,让所有议员及立法会秘书处职员能够在「同一屋檐下」工作。

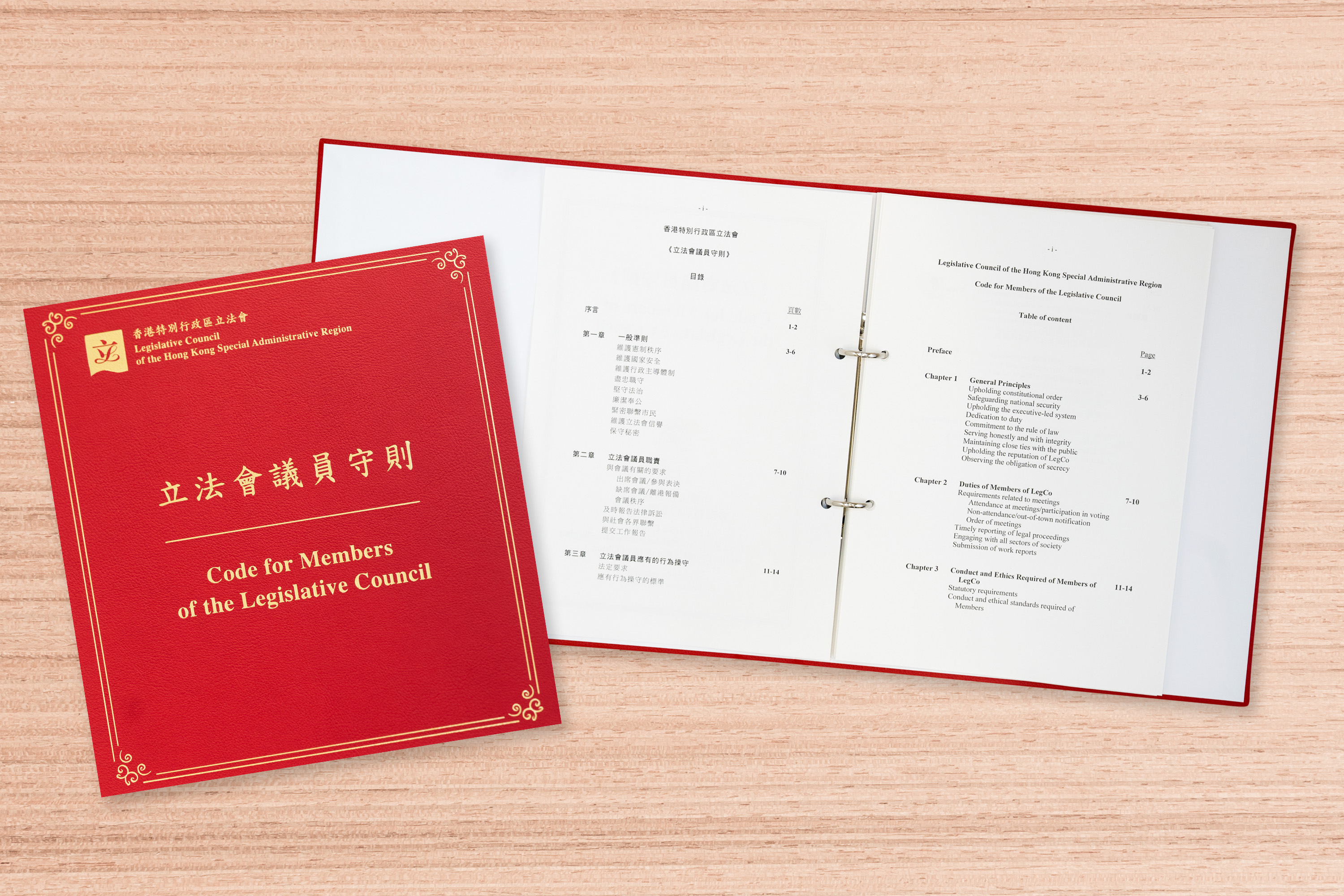

优化立法会议员履职制度

优化立法会议员履职制度立法会通过决议案,以完善立法会议员履职制度,全面及系统地整合和优化各项规范,订明对议员行为操守及工作表现的要求,提升议会效益和透明度。新制定的《立法会议员守则》和相关的新措施会从第八届立法会开始实施。

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)